Der Kreis Stormarn liest ein Buch

2012: "In Zeiten des abnehmenden Lichts"

"Ruge Dossier"

Zitate aus dem Buch "In Zeiten des abnehmenden Lichts" von Eugen Ruge.

Zusammengestellt und um Zusatzinformationen ergänzt von Marion Graefe, Ahrensburg.

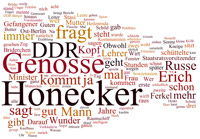

Klicken Sie einen Begriff aus dieser Tabelle an, um zu dem entsprechenden Zitat zu gelangen.

| A | B | C | D |

| E | F | G | H |

| I, J | K | L | M |

| N | O | P, Q | R |

| S | T | U, V, W | X, Y, Z |

Hinweis: Alle Links zu den Zusatzinformationen öffnen in einem neuen Fenster.

Alexander Seiten 7-32, 76-95, 96-114, 209-228, 229-241, 307-321, 407-Ende

Zitat Seite 7:

Zitat Seite 7:

Zwei Tage hatte er wie tot auf seinem Büffelledersofa gelegen. Dann stand er auf, duschte ausgiebig, um auch den letzten Partikel Krankenhausluft von sich abzuwaschen, und fuhr nach Neuendorf. Er fuhr die A 115, wie immer. … Man kam direkt auf die Thälmannstraße (hieß immer noch so). … Aber man brauchte nur einmal links abzubiegen und ein paar hundert Meter dem krummen Steinweg zu folgen, dann noch einmal links - hier schien die Zeit stillzustehen: eine schmale Straße mit Linden. Kopfsteingepflasterte Bürgersteige, von Wurzeln verbeult. Morsche Zäune und Feuerwanzen. Tief in den Gärten, hinter hohem Gras, die toten Fenster von Villen, über deren Rückübertragung in fernen Anwaltskanzleien gestritten wurde. Eins der wenigen Häuser hier, die noch bewohnt waren: Am Fuchsbau sieben."

Zitat Seite 8:

Zitat Seite 8:

"Tief in den Gärten, hinter hohem Gras, die toten Fenster von Villen, über deren Rückübertragung in fernen Anwaltskanzleien gestritten wurde."

Zitat Seite 9:

Zitat Seite 9:

"Dann nahm er Kurt´s Gulasch aus der Mikrowelle, stellte es auf die Igelit-Decke."

Zitat Seite 17:

Zitat Seite 17:

"Wo war der kleine Krummdolch, den der Schauspieler Gojkovic - Häuptling aller DEFA-Indianerfilme, immerhin! - Irina einmal geschenkt hatte?"

Zitat Seite 17:

"Und wo war der Kuba-Teller, den die Genossen aus dem Karl-Marx-Werk Wilhelm zum neunzigsten Geburtstag überreicht hatten, und Wilhelm, so wurde erzählt, hatte die Brieftasche gezückt und einen Hunderter auf den Teller geknallt - weil er glaubte, er werde um eine Spende für die Volkssolidarität gebeten …"

"Und wo war der Kuba-Teller, den die Genossen aus dem Karl-Marx-Werk Wilhelm zum neunzigsten Geburtstag überreicht hatten, und Wilhelm, so wurde erzählt, hatte die Brieftasche gezückt und einen Hunderter auf den Teller geknallt - weil er glaubte, er werde um eine Spende für die Volkssolidarität gebeten …"

Zitat Seite 18:

"… wie der riesige Kasten, den sie nur zum Schein abtransportierten, aus dem Kofferraum des kleinen Trabbi herausgeragt hatte, sodass das Auto vorn fast die Bodenhaftung verlor …"

"… wie der riesige Kasten, den sie nur zum Schein abtransportierten, aus dem Kofferraum des kleinen Trabbi herausgeragt hatte, sodass das Auto vorn fast die Bodenhaftung verlor …"

Zitat Seite 18/19:

"Die Bretter bogen sich unter der Last der Bücher; hier und da hatte Kurt ein zusätzliches, farblich nicht ganz passendes Brett eingezogen, aber die kosmische Ordnung war unverändert - eine Art letztes Back-up von Kurts Gehirn:  Dort standen die Nachschlagewerke, die auch Alexander mitunter benutzt hatte (Aber zurückstellen!), dort die Bücher zur russischen Revolution, da in langer Reihe die rostbraunen Lenin-Bände, und links neben Lenin, in der letzten Abteilung, unter dem Ordner mit der strengen Aufschrift PERSÖNLICH, stand noch immer - Alexander hätte es blindlings herausgreifen können - das aufklappbare, ramponierte Schachbrett mit den Figuren, die irgendein namenloser Gulag-Häftling irgendwann einmal geschnitzt hatte."

Dort standen die Nachschlagewerke, die auch Alexander mitunter benutzt hatte (Aber zurückstellen!), dort die Bücher zur russischen Revolution, da in langer Reihe die rostbraunen Lenin-Bände, und links neben Lenin, in der letzten Abteilung, unter dem Ordner mit der strengen Aufschrift PERSÖNLICH, stand noch immer - Alexander hätte es blindlings herausgreifen können - das aufklappbare, ramponierte Schachbrett mit den Figuren, die irgendein namenloser Gulag-Häftling irgendwann einmal geschnitzt hatte."

Zitat Seite 19f:

"Wieder musste er an Markus denken: an seinen Sohn. Musste sich vorstellen, wie Markus hier umging, mit Kapuze und Kopfhörern in den Ohren - so hatte er ihn das letzte Mal, vor zwei Jahren, gesehen - , musste sich vorstellen, wie Markus vor Kurts Bücherwand stand und die Regalbretter mit den Stiefelspitzen anstupste; wie er die Dinge, die sich in vierzig Jahren hier angesammelt hatten, durch seine Hände gehen ließ und auf Gebrauchswert oder Verkäuflichkeit prüfte: Kaum jemand würde ihm den Lenin abkaufen. Für das klappbare Schachbrett bekam er womöglich noch ein paar Mark."

"Wieder musste er an Markus denken: an seinen Sohn. Musste sich vorstellen, wie Markus hier umging, mit Kapuze und Kopfhörern in den Ohren - so hatte er ihn das letzte Mal, vor zwei Jahren, gesehen - , musste sich vorstellen, wie Markus vor Kurts Bücherwand stand und die Regalbretter mit den Stiefelspitzen anstupste; wie er die Dinge, die sich in vierzig Jahren hier angesammelt hatten, durch seine Hände gehen ließ und auf Gebrauchswert oder Verkäuflichkeit prüfte: Kaum jemand würde ihm den Lenin abkaufen. Für das klappbare Schachbrett bekam er womöglich noch ein paar Mark."

Zitat Seite 20:

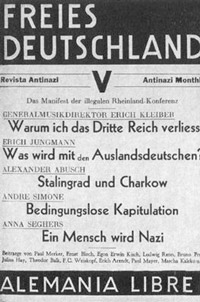

![]() "Er setzte sich an den Schreibtisch und öffnete die linke Tür. Im mittleren Schubfach ganz hinten, in der uralten ORWO-Fotopapierschachtel, lag, versteckt unter Klebstofftuben, seit vierzig Jahren der Schlüssel zum Wandsafe."

"Er setzte sich an den Schreibtisch und öffnete die linke Tür. Im mittleren Schubfach ganz hinten, in der uralten ORWO-Fotopapierschachtel, lag, versteckt unter Klebstofftuben, seit vierzig Jahren der Schlüssel zum Wandsafe."

Zitat Seite 20/21:

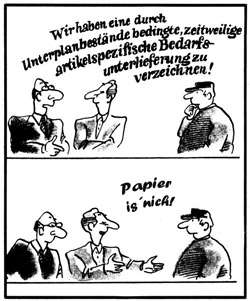

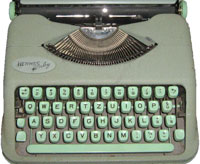

"Hier hatte er … im Viereinhalb-Finger-System auf seiner Schreibmaschine herumgehämmert, tack-tack-tack-tack, Papa arbeitet! Sieben Seiten täglich, das war seine ‚Norm', aber es kam auch vor, dass er zum Mittagessen verkündete: Zwölf Seiten heute! Oder: Fünfzehn! … ein Meter mal drei Meter fünfzig, alles voll mit dem Zeug, ‚einer der produktivsten Historiker der DDR', hatte es geheißen, … hatte sein Werk noch immer eine Gesamtregalbreite, die fast mit der des Lenin'schen Werks konkurrieren konnte: ein Meter Wissenschaft. Für diesen Meter Wissenschaft hatte Kurt dreißig Jahre geschuftet, dreißig Jahre lang die Familie terrorisiert. … Für diesen Meter hatte Kurt Orden und Auszeichnungen, aber auch Rüffel und einmal sogar eine Rüge von der Partei erhalten, hatte mit den vom ewigen Papiermangel gebeutelten Verlagen um Auflagenhöhen gefeilscht, hatte einen Kleinkrieg um Formulierungen und Titel geführt, hatte aufgeben müssen oder hatte mit List und Zähigkeit Teilerfolge erzielt - und nun war alles, alles MAKULATUR."

"Hier hatte er … im Viereinhalb-Finger-System auf seiner Schreibmaschine herumgehämmert, tack-tack-tack-tack, Papa arbeitet! Sieben Seiten täglich, das war seine ‚Norm', aber es kam auch vor, dass er zum Mittagessen verkündete: Zwölf Seiten heute! Oder: Fünfzehn! … ein Meter mal drei Meter fünfzig, alles voll mit dem Zeug, ‚einer der produktivsten Historiker der DDR', hatte es geheißen, … hatte sein Werk noch immer eine Gesamtregalbreite, die fast mit der des Lenin'schen Werks konkurrieren konnte: ein Meter Wissenschaft. Für diesen Meter Wissenschaft hatte Kurt dreißig Jahre geschuftet, dreißig Jahre lang die Familie terrorisiert. … Für diesen Meter hatte Kurt Orden und Auszeichnungen, aber auch Rüffel und einmal sogar eine Rüge von der Partei erhalten, hatte mit den vom ewigen Papiermangel gebeutelten Verlagen um Auflagenhöhen gefeilscht, hatte einen Kleinkrieg um Formulierungen und Titel geführt, hatte aufgeben müssen oder hatte mit List und Zähigkeit Teilerfolge erzielt - und nun war alles, alles MAKULATUR."

Zitat Seite 24:

"Und tatsächlich, sobald er sich Irina hier vorzustellen versuchte, sah er sie auf dem Fußboden sitzen, bei ihren einsamen Orgien, wenn sie ihre krächzenden Wyssozki-Kassetten hörte und sich allmählich betrank."

"Und tatsächlich, sobald er sich Irina hier vorzustellen versuchte, sah er sie auf dem Fußboden sitzen, bei ihren einsamen Orgien, wenn sie ihre krächzenden Wyssozki-Kassetten hörte und sich allmählich betrank."

Zitat Seite 28:

"Nur die Melodie fiel ihm ein - von Oma Charlottes uralterSchellackplatte, die ihm beim Umzug auf den Gehweg gefallen und in tausend Stücke zersprungen war:

"Nur die Melodie fiel ihm ein - von Oma Charlottes uralterSchellackplatte, die ihm beim Umzug auf den Gehweg gefallen und in tausend Stücke zersprungen war:

Mexico lindo y querido Si muerto lejos de ti …"

Zitat Seite 31:

"…und da, schließlich, am Ende der Straße, war das Haus seiner Großeltern. Es war bereits ‚rückübertragen'. Jetzt wurde es von den Enkeln des ehemaligen Besitzers bewohnt, eines mittleren Nazis, der mit der Fabrikation von Scherenfernrohren reich geworden war."

"…und da, schließlich, am Ende der Straße, war das Haus seiner Großeltern. Es war bereits ‚rückübertragen'. Jetzt wurde es von den Enkeln des ehemaligen Besitzers bewohnt, eines mittleren Nazis, der mit der Fabrikation von Scherenfernrohren reich geworden war."

Zitat Seite 32:

Zitat Seite 32:

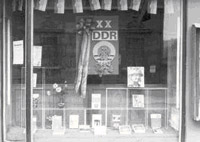

"Dort die ‚Volksbuchhandlung', jetzt Reisebüro."

Zitat Seite 32:

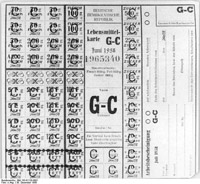

"Und dort der Konsum, Betonung auf der ersten Silbe (und tatsächlich hatte es mit Konsum wenig zu tun), wo es vor sehr langer Zeit - Alexander konnte sich gerade noch daran erinnern - Milch auf Marken gegeben hatte."

"Und dort der Konsum, Betonung auf der ersten Silbe (und tatsächlich hatte es mit Konsum wenig zu tun), wo es vor sehr langer Zeit - Alexander konnte sich gerade noch daran erinnern - Milch auf Marken gegeben hatte."

Zitat Seite 76:

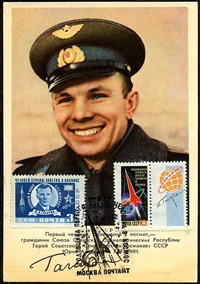

"Beifall rauschte. Jetzt war er berühmt. Er stand in einem offenen schwarzen Tschaika, der sagenhaften sowjetischen Staatskarosse mit massenhaft Chrom und raketenartigen Heckflügeln: Langsam rollte das Gefährt durch die Straße. Links und rechts standen die Menschen Spalier, so wie am Ersten Mai, und winkten ihm zu, mit kleinen, schwarz-rot-goldenen Fähnchen …"

"Beifall rauschte. Jetzt war er berühmt. Er stand in einem offenen schwarzen Tschaika, der sagenhaften sowjetischen Staatskarosse mit massenhaft Chrom und raketenartigen Heckflügeln: Langsam rollte das Gefährt durch die Straße. Links und rechts standen die Menschen Spalier, so wie am Ersten Mai, und winkten ihm zu, mit kleinen, schwarz-rot-goldenen Fähnchen …"

Zitat Seite 77:

"Im Konsum gab es Milch gegen Marke. Mit einer großen Kelle füllte die Verkäuferin die Kanne. Früher hatte das immer Frau Blumert getan. Aber Frau Blumert hatte man verhaftet. Er wusste auch, warum: weil sie Milch ohne Marke verkauft hatte. Hatte Achim Schließner gesagt. Milch ohne Marke war streng verboten."

"Im Konsum gab es Milch gegen Marke. Mit einer großen Kelle füllte die Verkäuferin die Kanne. Früher hatte das immer Frau Blumert getan. Aber Frau Blumert hatte man verhaftet. Er wusste auch, warum: weil sie Milch ohne Marke verkauft hatte. Hatte Achim Schließner gesagt. Milch ohne Marke war streng verboten."

Zitat Seite 80:

"Später Schachspielen. Papa gab ihm zwei Türme vor, trotzdem gewann er immer. Morphy hat schon mit sechs Jahren gegen seinen Vater gewonnen, sagte sein Vater. Das war aber nicht so schlimm. Er war ja erst vier. Erst mal musste er fünf werden. Und dann hatte er immer noch Zeit. Sehr viel Zeit, um seinen Vater im Schach zu besiegen."

"Später Schachspielen. Papa gab ihm zwei Türme vor, trotzdem gewann er immer. Morphy hat schon mit sechs Jahren gegen seinen Vater gewonnen, sagte sein Vater. Das war aber nicht so schlimm. Er war ja erst vier. Erst mal musste er fünf werden. Und dann hatte er immer noch Zeit. Sehr viel Zeit, um seinen Vater im Schach zu besiegen."

Zitat Seite 90:

"Er erinnerte sich an nichts. Aber er kannte alles. Sogar den Geruch der Moskauer Taxis: halb nach angebranntem Gummi, halb nach Benzin. Ganz Moskau schien ein bisschen nach Taxi zu riechen. Der rote Platz:: ein Schlange vorm Mausoleum. Nein, Saschenka, so viel Zeit haben wir nicht. Dafür Eskimo-Eis. Und Prostokwascha mit Zucker."

"Er erinnerte sich an nichts. Aber er kannte alles. Sogar den Geruch der Moskauer Taxis: halb nach angebranntem Gummi, halb nach Benzin. Ganz Moskau schien ein bisschen nach Taxi zu riechen. Der rote Platz:: ein Schlange vorm Mausoleum. Nein, Saschenka, so viel Zeit haben wir nicht. Dafür Eskimo-Eis. Und Prostokwascha mit Zucker."

Zitat Seite 90:

Zitat Seite 90:

"Die Metro: gigantisch. Vor der Rolltreppe hatte er ein bisschen Angst. Noch mehr von den Türen."

Zitat Seite 91:

Zitat Seite 91:

"Für Tee wurde der Samowar angeheizt. Es gab schwarzen Tee: früh, mittags abends. Der Samowar summte."

Zitat Seite 91:

"Einmal die Woche kam Brot. Dann stand eine lange Schlange vor dem Laden. Jeder bekam drei Laib Brot. Auch Alexander. Zu dritt bekamen sie neun Jedes kostete elf Kopeken. Drei Brote äßen sie selber, sechs kriegte die Kuh. In Wasser eingeweicht. Die Kuh schmatzte. Es schmeckte ihr."

"Einmal die Woche kam Brot. Dann stand eine lange Schlange vor dem Laden. Jeder bekam drei Laib Brot. Auch Alexander. Zu dritt bekamen sie neun Jedes kostete elf Kopeken. Drei Brote äßen sie selber, sechs kriegte die Kuh. In Wasser eingeweicht. Die Kuh schmatzte. Es schmeckte ihr."

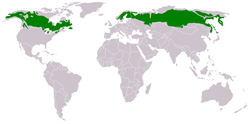

Zitat Seite 93f:

"Die Sowjetunion ist das größte Land der Welt. Wilhelm nickte zufrieden. Sah ihn erwartungsvoll an. Auch Omi sah ihn erwartungsvoll an. Und Alexander fügte hinzu: - Aber Achim Schliepner ist dumm. Der sagt, dass Amerika das größte Land der Welt ist. - Aha, sagte Wilhelm, interessant. Und zu Omi sagte er: - Und gewählt haben die auch wieder nicht, die Schliepners. Aber die kriegen wir auch noch dran."

"Die Sowjetunion ist das größte Land der Welt. Wilhelm nickte zufrieden. Sah ihn erwartungsvoll an. Auch Omi sah ihn erwartungsvoll an. Und Alexander fügte hinzu: - Aber Achim Schliepner ist dumm. Der sagt, dass Amerika das größte Land der Welt ist. - Aha, sagte Wilhelm, interessant. Und zu Omi sagte er: - Und gewählt haben die auch wieder nicht, die Schliepners. Aber die kriegen wir auch noch dran."

Zitat Seite 213:

"Sie gingen durch eine unbekannte Stadt, die Halberstadt hieß und in der es von Soldaten mit ihren Familien wimmelte. Die Restaurants waren überfüllt. Christina hatte die Idee, ein Stück auswärts ein Restaurant zu suchen, aber Alexanders Ausgang war - selbstverständlich - auf Halberstadt beschränkt. Also aßen sie in einem überfüllten Restaurant, wo es nur noch Letschosteak gab, Letschosteak."

"Sie gingen durch eine unbekannte Stadt, die Halberstadt hieß und in der es von Soldaten mit ihren Familien wimmelte. Die Restaurants waren überfüllt. Christina hatte die Idee, ein Stück auswärts ein Restaurant zu suchen, aber Alexanders Ausgang war - selbstverständlich - auf Halberstadt beschränkt. Also aßen sie in einem überfüllten Restaurant, wo es nur noch Letschosteak gab, Letschosteak."

Zitat Seite 217f:

"Zum ersten Mal händigte man ihnen nicht nur die Waffe aus, sondern auch zwei volle Magazine mit je dreißig Schuss Munition. Beim anschließenden Appell erklärte der Kompaniechef, ein kurzbeiniger Mann mit scharfer Stimme, dass sie im Grenzabschnitt Sowieso zur Hinterlandsicherung eingesetzt würden, da eine sogenannte Lage entstanden sei: Ein Soldat der Sowjetarmee sei mit einem Autobus Typ Ikarus, einer Kalaschnikow und sechzig Schuss Munition unterwegs, vermutlich in Richtung Staatsgrenze zwischen Stapelburg und dem Brocken."

"Zum ersten Mal händigte man ihnen nicht nur die Waffe aus, sondern auch zwei volle Magazine mit je dreißig Schuss Munition. Beim anschließenden Appell erklärte der Kompaniechef, ein kurzbeiniger Mann mit scharfer Stimme, dass sie im Grenzabschnitt Sowieso zur Hinterlandsicherung eingesetzt würden, da eine sogenannte Lage entstanden sei: Ein Soldat der Sowjetarmee sei mit einem Autobus Typ Ikarus, einer Kalaschnikow und sechzig Schuss Munition unterwegs, vermutlich in Richtung Staatsgrenze zwischen Stapelburg und dem Brocken."

Charlotte Seiten 33-54, 115-138, 389-406

Zitat Seite 36:

"Fünf Mal schon hatte sie sich gewünscht, dass sie im kommenden Jahr nach Deutschland zurückkehrten. Genützt hatte es nichts, sie saßen immer noch hier. Sie saßen hier - während drüben, im neuen Staat, die Posten verteilt wurden."

"Fünf Mal schon hatte sie sich gewünscht, dass sie im kommenden Jahr nach Deutschland zurückkehrten. Genützt hatte es nichts, sie saßen immer noch hier. Sie saßen hier - während drüben, im neuen Staat, die Posten verteilt wurden."

Zitat Seite 37:

"… und in dem Artikel, den man ihr zum Korrekturlesen gab, übersah sie absichtlich Druckfehler, damit die Genossen in Berlin auch wahrnahmen, auf welches Niveau die Zeitschrift gesunken war, seit man sie als Chefredakteur abgelöst hatte. Wegen ‚Verstoßes gegen die Parteidisziplin'. Sodass Charlotte keinen anderen Weg gesehen hatte, als ihrerseits einen Bericht an Dretzky zu schicken. Ihr ‚Verstoß gegen die Parteidisziplin hatte nämlich hauptsächlich darin bestanden, dass sie am 8. März, am Frauentag, eine Würdigung des neuen Gleichberechtigungsgesetzes der DDR gebracht hatte, obwohl der Vorschlag mehrheitlich als ‚uninteressant abgelehnt worden war. Das war der eigentliche Skandal."

"… und in dem Artikel, den man ihr zum Korrekturlesen gab, übersah sie absichtlich Druckfehler, damit die Genossen in Berlin auch wahrnahmen, auf welches Niveau die Zeitschrift gesunken war, seit man sie als Chefredakteur abgelöst hatte. Wegen ‚Verstoßes gegen die Parteidisziplin'. Sodass Charlotte keinen anderen Weg gesehen hatte, als ihrerseits einen Bericht an Dretzky zu schicken. Ihr ‚Verstoß gegen die Parteidisziplin hatte nämlich hauptsächlich darin bestanden, dass sie am 8. März, am Frauentag, eine Würdigung des neuen Gleichberechtigungsgesetzes der DDR gebracht hatte, obwohl der Vorschlag mehrheitlich als ‚uninteressant abgelehnt worden war. Das war der eigentliche Skandal."

Zitat Seite 38:

"Charlotte kümmerte sich um den Haushalt: Sie besprach mit Gloria, dem Hausmädchen, den Speiseplan für die kommende Woche, sah Rechnungen durch und goss ihre Blumen. Seit langem züchtete sie auf der Dachterrasse eine Königin der Nacht. Sie hatte sie vor Jahren gekauft, in der zwiespältigen Hoffnung, dass sie nie sehen würde, wie sie blühte."

"Charlotte kümmerte sich um den Haushalt: Sie besprach mit Gloria, dem Hausmädchen, den Speiseplan für die kommende Woche, sah Rechnungen durch und goss ihre Blumen. Seit langem züchtete sie auf der Dachterrasse eine Königin der Nacht. Sie hatte sie vor Jahren gekauft, in der zwiespältigen Hoffnung, dass sie nie sehen würde, wie sie blühte."

Zitat Seite 41:

"Drei berittene Polizisten bewegten sich langsam, wie in Zeitlupe, durch die Menge. Alle hatten große, schwere Sombreros auf, so groß und schwer, dass sie sie eher balancierten als trugen, was den drei Reitern ein würdiges und zugleich lächerliches Aussehen gab. Die Repräsentanten der Staatsmacht, die ihnen vor zwölf Jahren das Leben gerettet hatte …"

"Drei berittene Polizisten bewegten sich langsam, wie in Zeitlupe, durch die Menge. Alle hatten große, schwere Sombreros auf, so groß und schwer, dass sie sie eher balancierten als trugen, was den drei Reitern ein würdiges und zugleich lächerliches Aussehen gab. Die Repräsentanten der Staatsmacht, die ihnen vor zwölf Jahren das Leben gerettet hatte …"

Zitat Seite 42:

"Wilhelm hatte, im Grunde genommen, von nichts eine Ahnung. Wilhelm war Schlosser, sonst gar nichts. Zwar war er tatsächlich einmal - auf dem Papier - Co-Direktor der Lüddecke & Co. Import Export gewesen. Aber erstens hatte er dies - aufgrund einer lebenslänglichen Geheimhaltungsverpflichtung - nicht einmal in seinem von der Partei verlangten Lebenslauf angegeben. Und zweitens war Lüddecke Import Export nicht mehr als eine von den Russen finanzierte Scheinfirma gewesen, die dem Geheimdienst der KOMINTERN zum Schmuggel von Menschen und Material diente."

"Wilhelm hatte, im Grunde genommen, von nichts eine Ahnung. Wilhelm war Schlosser, sonst gar nichts. Zwar war er tatsächlich einmal - auf dem Papier - Co-Direktor der Lüddecke & Co. Import Export gewesen. Aber erstens hatte er dies - aufgrund einer lebenslänglichen Geheimhaltungsverpflichtung - nicht einmal in seinem von der Partei verlangten Lebenslauf angegeben. Und zweitens war Lüddecke Import Export nicht mehr als eine von den Russen finanzierte Scheinfirma gewesen, die dem Geheimdienst der KOMINTERN zum Schmuggel von Menschen und Material diente."

Zitat Seite 43:

Zitat Seite 43:

"Charlotte begann sich um die Auflösung des Haushalts zu kümmern, kündigte Verträge und verkaufte die Königin der Nacht mit Verlust zurück an den Blumenladen."

Zitat Seite 44:

"Sie gingen, wie schon oft, in ein kleines Restaurant in Tacubaya, dessen einziger Nachteil darin bestand, dass das sowjetische Konsulat in der Nähe war. Adrian bestellte zwei Gläser Weißwein und chiles en nogada, und noch bevor das Essen kam, fragte er Charlotte, ob sie wisse, dass man Slánský zum Tode verurteilt habe."

"Sie gingen, wie schon oft, in ein kleines Restaurant in Tacubaya, dessen einziger Nachteil darin bestand, dass das sowjetische Konsulat in der Nähe war. Adrian bestellte zwei Gläser Weißwein und chiles en nogada, und noch bevor das Essen kam, fragte er Charlotte, ob sie wisse, dass man Slánský zum Tode verurteilt habe."

Zitat Seite 47:

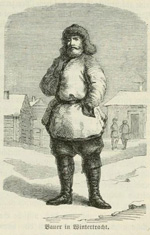

"Indessen schien es Wilhelm von Tag zu Tag besserzugehen. Eben noch, auf der anderen Seite des Ozeans, hatte er unter chronischer Schlaflosigkeit gelitten und sich über mangelnden Appetit beklagt. Aber je weniger Charlotte aß, desto größer schien Wilhelms Hunger zu werden. Er schlief gut, machte Täglich, auch bei dem größten Dreckswetter, ausgedehnte Spaziergänge an Deck und beschwerte sich, wenn er mit seinem durchweichten, aber offenbar unverwüstlichen Tardan-Hut zurückkam, dass Charlotte die ganze Zeit in der Kabine hockte."

"Indessen schien es Wilhelm von Tag zu Tag besserzugehen. Eben noch, auf der anderen Seite des Ozeans, hatte er unter chronischer Schlaflosigkeit gelitten und sich über mangelnden Appetit beklagt. Aber je weniger Charlotte aß, desto größer schien Wilhelms Hunger zu werden. Er schlief gut, machte Täglich, auch bei dem größten Dreckswetter, ausgedehnte Spaziergänge an Deck und beschwerte sich, wenn er mit seinem durchweichten, aber offenbar unverwüstlichen Tardan-Hut zurückkam, dass Charlotte die ganze Zeit in der Kabine hockte."

Zitat Seite 50:

Zitat Seite 50:

"Charlotte schämte sich. Für ihren Hutschleier. Für ihre Angst. Für die fünfzig Dosen Nescafé in ihrem Koffer …"

Zitat Seite 51:

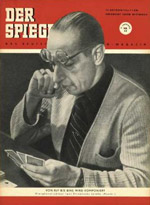

"Der Mann klappte die Zeitung ganz auf, sodass für Charlotte die Titelseite sichtbar wurde, und wie von selbst fiel ihr Blick auf eine Bildunterschrift mit den Worten:

Der Staatssekretär im Bildungsministerium, Genosse …

Und jetzt hätte eigentlich kommen müssen: Karl-Heinz Dretzky. Kam aber nicht.

Der Zug ruckelte über ein Weichenfeld. Charlotte taumelte im Gang hin und her, spürte kaum, wie sie anstieß. Mit Mühe erreichte sie die Toilette, riss - mit bloßen Händen - den Klodeckel auf und erbrach das wenige, was sie zum Frühstück gegessen hatte. Sie klappte den Deckel hinunter, setzte sich drauf.  Das Tam-Tam der Zugräder ging ihr jetzt direkt in die Zähne, direkt in den Kopf. Sie spürte noch immer den kalten, prüfenden Blick, der sie über den Rand der Zeitung hinweg getroffen hatte. Schwarzer Ledermantel - ausgerechnet. Es war alles klar, alles passte zusammen.

Das Tam-Tam der Zugräder ging ihr jetzt direkt in die Zähne, direkt in den Kopf. Sie spürte noch immer den kalten, prüfenden Blick, der sie über den Rand der Zeitung hinweg getroffen hatte. Schwarzer Ledermantel - ausgerechnet. Es war alles klar, alles passte zusammen.

Eingeschleust hieß das entsprechende Wort. Eingeschleust durch den zionistischen Agenten Dretzky. Es quietschte und krächzte, als könnte der Zug auseinanderbrechen. Sie hielt ihren Kopf mit beiden Händen fest … Oder drehte sie durch? Nein, sie war ganz bei Verstand. War so klar im Kopf wie schon lange nicht mehr … Hätte wenigstens da gestanden: der neue Staatssekretär … Sie kicherte fast vor Vergnügen darüber, wie fein sie die Nuancen zu unterscheiden gelernt hatte. Der neue Staatssekretär: Das hieße, es gab einen alten … Aber es gab keinen alten. Er existierte nicht. Sie waren die Protegés eines Nichtexistenten. Sie waren selber so gut wie nichtexistent. Auf dem Ostbahnhof würden Männer in schwarzen Ledermänteln stehen, und Charlotte würde ihnen folgen, ohne Widerstand, ohne Lärm. Würde Geständnisse unterschreiben. Würde verschwinden. Wohin? Sie wusste es nicht. Wo waren die, deren Namen nicht mehr genannt wurden? Die nicht nur nicht existierten, sondern nie existiert hatten?"

Zitat Seite 52:

"Charlotte antwortete nicht. Setzte sich, schaute aus dem Fenster. Sah die Felder, die Hügel, sah sie und sah sie nicht. Staunte, dass sie jetzt vor allem Ärger empfand. Staunte darüber, was sie jetzt dachte. Sie dachte, dass sie an etwas Wichtiges denken müsste. Aber sie dachte an ihre Schweizer Schreibmaschine ohne ‚ß'."

"Charlotte antwortete nicht. Setzte sich, schaute aus dem Fenster. Sah die Felder, die Hügel, sah sie und sah sie nicht. Staunte, dass sie jetzt vor allem Ärger empfand. Staunte darüber, was sie jetzt dachte. Sie dachte, dass sie an etwas Wichtiges denken müsste. Aber sie dachte an ihre Schweizer Schreibmaschine ohne ‚ß'."

Zitat Seite 116:

Zitat Seite 116:

"Im Flur klickerte eine defekte Neonröhre. An den Türen waren noch immer die Flecken zu sehen, die die Russen nach dem Krieg mit ihren Machorkas eingebrannt hatten."

Zitat Seite 116:

Zitat Seite 116:

"Allerdings fiel ihr im selben Moment ein, dass der Hausmeister gerade, vor wenigen Tagen, in den Westen abgehauen war."

Zitat Seite 117:

Zitat Seite 117:

"Die Wandzeitung kündete vom neuesten Triumph der sowjetischen Technik und Wissenschaft: Vorgestern war ein Sowjetbürger namens Juri Gagarin als erster Mensch in den Weltraum geflogen."

Zitat Seite 120:

Zitat Seite 120:

"Schon 1940 in Frankreich, im Internierungslager Vernet, hatte Wilhelm durch den Skorbut alle Zähne verloren, und wenn noch nicht alle, dann den Rest auf dem Weg nach Casablanca."

Zitat Seite 122:

Zitat Seite 122:

"Wohnbezirksparteisekretär: Das war der Mann, der den Parteibeitrag der zehn oder fünfzehn Veteranen zwischen Thälmannstraße und OdF-Platz kassierte - nichts weiter. "

Zitat Seite 122:

"Aber was machte Wilhelm? Hielt irgendwelche geheimen Versammlungen ab, da unten in seiner Zentrale, plante irgendwelche ‚Operationen'. Zu den letzten Kommunalwahlen hatte er eine motorisierte Einsatzstaffel organisiert, um denjenigen, die am frühen Nachmittag immer noch nicht gewählt hatten, Agitatoren auf den Hals zu schicken: Den ganzen Rasen hatten diese Trottel zerfahren!"

"Aber was machte Wilhelm? Hielt irgendwelche geheimen Versammlungen ab, da unten in seiner Zentrale, plante irgendwelche ‚Operationen'. Zu den letzten Kommunalwahlen hatte er eine motorisierte Einsatzstaffel organisiert, um denjenigen, die am frühen Nachmittag immer noch nicht gewählt hatten, Agitatoren auf den Hals zu schicken: Den ganzen Rasen hatten diese Trottel zerfahren!"

Zitat Seite 138:

"Wilhelms Tombola wurde ein großer Erfolg. Der Kreissekretär hielt eine Rede. Und der Vertreter der Nationalen Front verlieh Wilhelm die goldene Ehrennadel."

"Wilhelms Tombola wurde ein großer Erfolg. Der Kreissekretär hielt eine Rede. Und der Vertreter der Nationalen Front verlieh Wilhelm die goldene Ehrennadel."

Zitat Seite 394:

"Schon beim Gedanken daran begann ihr Atem zu rasseln. Sie überlegte, ob sie doch noch einmal zehn Tropfen Aminophyllinnehmen sollte. Allerdings hatte sie heute bereits zwei Mal Aminophyllin genommen, und seit Doktor Süß ihr gesagt hatte, dass eine Überdosis zur Lähmung der Atemwegsmuskulatur führen konnte, hatte sie ständig Angst, ihr Atem könnte stehenbleiben, plötzlich, in der Nacht, könnte sie aufhören zu atmen."

"Schon beim Gedanken daran begann ihr Atem zu rasseln. Sie überlegte, ob sie doch noch einmal zehn Tropfen Aminophyllinnehmen sollte. Allerdings hatte sie heute bereits zwei Mal Aminophyllin genommen, und seit Doktor Süß ihr gesagt hatte, dass eine Überdosis zur Lähmung der Atemwegsmuskulatur führen konnte, hatte sie ständig Angst, ihr Atem könnte stehenbleiben, plötzlich, in der Nacht, könnte sie aufhören zu atmen."

Irina Seiten 55-75, 242-268, 351-370

Zitat Seite 55:

"Es war die Stille eines abgeschnittenen Ortes, der seit über einem Vierteljahrhundert im Windschatten der Grenzanlagen vor sich hin dämmerte, ohne Durchgangsverkehr, ohne Baulärm, ohne moderne Gartengeräte."

"Es war die Stille eines abgeschnittenen Ortes, der seit über einem Vierteljahrhundert im Windschatten der Grenzanlagen vor sich hin dämmerte, ohne Durchgangsverkehr, ohne Baulärm, ohne moderne Gartengeräte."

Zitat Seite 57:

Zitat Seite 57:

"Jedes Jahr wurde derselbe miserable Kognak in denselben bunten Aluminiumbechern serviert."

Zitat Seite 59:

Zitat Seite 59:

"Bis zehn Uhr musste sie die Blumen abgeholt haben. Dann noch ins Russenmagazin, die Belomorkanal holen."

Zitat Seite 61:

"Wie jeder andere hatte nämlich auch Sascha seine ‚spezielle Aufgabe' - Charlotte liebte es, alle Leute mit ‚speziellen Aufgaben' zu betrauen, es gab sogar einen Blumenpapier-Verantwortlichen, und einen Verantwortlichen für das Abwischen der infolge der schlecht funktionierenden Abfüllautomaten ständig verklebten Vita-Cola-Flaschen."

"Wie jeder andere hatte nämlich auch Sascha seine ‚spezielle Aufgabe' - Charlotte liebte es, alle Leute mit ‚speziellen Aufgaben' zu betrauen, es gab sogar einen Blumenpapier-Verantwortlichen, und einen Verantwortlichen für das Abwischen der infolge der schlecht funktionierenden Abfüllautomaten ständig verklebten Vita-Cola-Flaschen."

Zitat Seite 62:

"Wenn nämlich Sascha, für elf Uhr bestellt, mit dem Ausziehen des Ausziehtisches fertig war, lohnte sich für ihn die Rückfahrt nach Berlin nicht, sodass er die Zeit bis zum Beginn der Geburtstagsfeier gewöhnlich im Fuchsbau blieb, und dann würden sie, wie jedes Jahr, zusammen Pelmeni essen, mit saurer Sahne und Senf, wie Sascha es mochte."

"Wenn nämlich Sascha, für elf Uhr bestellt, mit dem Ausziehen des Ausziehtisches fertig war, lohnte sich für ihn die Rückfahrt nach Berlin nicht, sodass er die Zeit bis zum Beginn der Geburtstagsfeier gewöhnlich im Fuchsbau blieb, und dann würden sie, wie jedes Jahr, zusammen Pelmeni essen, mit saurer Sahne und Senf, wie Sascha es mochte."

Zitat Seite 65:

Zitat Seite 65:

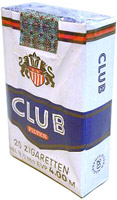

"Irina setzte sich und fingerte eine ‚Club' aus der Schachtel."

Zitat Seite 67:

"Es handelte sich um zehn Schachteln Belomorkanal: klassische russische Papirossy, die Irina im Buffet des sogenannten Hauses der Offiziere für ihn besorgte - abscheuliches Zeug eigentlich, das Wilhelm aus reiner Angeberei rauchte, um seinen Genossen vorzuführen, wie er das Pappmundstück zu knicken verstand, während er seine drei Brocken Russisch zum Besten gab und vage Andeutungen über seine ‚Moskauer Zeit' machte."

"Es handelte sich um zehn Schachteln Belomorkanal: klassische russische Papirossy, die Irina im Buffet des sogenannten Hauses der Offiziere für ihn besorgte - abscheuliches Zeug eigentlich, das Wilhelm aus reiner Angeberei rauchte, um seinen Genossen vorzuführen, wie er das Pappmundstück zu knicken verstand, während er seine drei Brocken Russisch zum Besten gab und vage Andeutungen über seine ‚Moskauer Zeit' machte."

Zitat Seite 68:

"Als Irina aus dem Bad zurückkam, blätterte Kurt in der Zeitung. Sein Teller war noch immer unbenutzt, ohne Krümel. - Warum isst du nichts, sagte Irina. Du kriegst bloß wieder Magenschmerzen. - Wirklich kein einziges Wort, sagte Kurt. Keine Silbe über Ungarn, kein Wort über Flüchtlinge, nichts über die Botschaft in Prag … Er faltete die Zeitung zusammen, knallte sie auf den Tisch. Auf der Titelseite war groß zu lesen: IN DEN KÄMPFEN UNSERER ZEIT STEHEN DDR UND VR CHINA SEITE AN SEITE Irina hatte die Überschrift schon gestern gesehen - es war die Wochenendausgabe des ND, die Kurt noch nicht gelesen hatte, weil gestern die Literaturnaja Gazeta aus Moskau gekommen war. Irina fragte sich, warum er diesen Mist überhaupt noch las: Neues Deutschland!"

"Als Irina aus dem Bad zurückkam, blätterte Kurt in der Zeitung. Sein Teller war noch immer unbenutzt, ohne Krümel. - Warum isst du nichts, sagte Irina. Du kriegst bloß wieder Magenschmerzen. - Wirklich kein einziges Wort, sagte Kurt. Keine Silbe über Ungarn, kein Wort über Flüchtlinge, nichts über die Botschaft in Prag … Er faltete die Zeitung zusammen, knallte sie auf den Tisch. Auf der Titelseite war groß zu lesen: IN DEN KÄMPFEN UNSERER ZEIT STEHEN DDR UND VR CHINA SEITE AN SEITE Irina hatte die Überschrift schon gestern gesehen - es war die Wochenendausgabe des ND, die Kurt noch nicht gelesen hatte, weil gestern die Literaturnaja Gazeta aus Moskau gekommen war. Irina fragte sich, warum er diesen Mist überhaupt noch las: Neues Deutschland!"

Zitat Seite 69:

"Irina zuckte mit den Schultern. Auch das Foto hatte sie schon gesehen: irgendwelche Bonzen, die in drei langen Reihen hintereinanderstanden, so grobkörnig, dass man die zahlreichen Chinesen nur mit Mühe von den Deutschen unterscheiden konnte."

"Irina zuckte mit den Schultern. Auch das Foto hatte sie schon gesehen: irgendwelche Bonzen, die in drei langen Reihen hintereinanderstanden, so grobkörnig, dass man die zahlreichen Chinesen nur mit Mühe von den Deutschen unterscheiden konnte."

Zitat Seite 70:

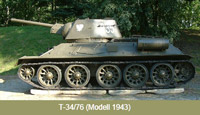

"Sie wusste, wie man sich fühlte so nah an einem Panzer. Zwei Jahre lang war sie, wenn auch nur als Sanitäterin, im Krieg gewesen. Sie erkannte einen T-34 am Anfahrgeräusch."

"Sie wusste, wie man sich fühlte so nah an einem Panzer. Zwei Jahre lang war sie, wenn auch nur als Sanitäterin, im Krieg gewesen. Sie erkannte einen T-34 am Anfahrgeräusch."

Zitat Seite 71:

"Erst als sie schon wieder im Wohnzimmer war, drang ihr der Geruch im Zimmer von Nadjeshda Iwanowna ins Bewusstsein - neben verschimmelnden Lebensmitteln und penetranten, wenngleich nutzlosen Fußsalben war es vor allem der alles übertönende, süßliche Muff des aus Russland mitgebrachten Mottenpulvers, das Nadjeshda Iwanowna in lebensfeindlicher Konzentration verwendete."

"Erst als sie schon wieder im Wohnzimmer war, drang ihr der Geruch im Zimmer von Nadjeshda Iwanowna ins Bewusstsein - neben verschimmelnden Lebensmitteln und penetranten, wenngleich nutzlosen Fußsalben war es vor allem der alles übertönende, süßliche Muff des aus Russland mitgebrachten Mottenpulvers, das Nadjeshda Iwanowna in lebensfeindlicher Konzentration verwendete."

Zitat Seite 255:

"Pünktlich um zwei Uhr klingelte es: Charlotte und Wilhelm standen vor der Tür - mit ihren Dederon-Einkaufstaschen. Was würde wohl dieses Mal darin enthalten sein? Eine abwaschbare Tischdecke? Irgendein Kuba-Kalender?"

"Pünktlich um zwei Uhr klingelte es: Charlotte und Wilhelm standen vor der Tür - mit ihren Dederon-Einkaufstaschen. Was würde wohl dieses Mal darin enthalten sein? Eine abwaschbare Tischdecke? Irgendein Kuba-Kalender?"

Zitat Seite 260:

"Nadjeshda Iwanowna reichte den Teller. Irina gabelte die Keule auf, aber an der Gabel blieb nur ein Stück Kruste hängen. Sie tat Nadjeshda Iwanowna die Kruste auf, um im zweiten Versuch die Keule nachzulegen - aber in diesem Augenblick zog Nadjeshda Iwanowna den Teller weg. - Ich habe schon genug! Die Keule plumpste aufs Tischtuch. - Nu tschjort poderi! Fluchen konnte Irina noch immer nur russisch. Nadjeshda Iwanowna bekreuzigte sich."

"Nadjeshda Iwanowna reichte den Teller. Irina gabelte die Keule auf, aber an der Gabel blieb nur ein Stück Kruste hängen. Sie tat Nadjeshda Iwanowna die Kruste auf, um im zweiten Versuch die Keule nachzulegen - aber in diesem Augenblick zog Nadjeshda Iwanowna den Teller weg. - Ich habe schon genug! Die Keule plumpste aufs Tischtuch. - Nu tschjort poderi! Fluchen konnte Irina noch immer nur russisch. Nadjeshda Iwanowna bekreuzigte sich."

Zitat Seite 352:

"… die Finger taten ihr weh. Bei solchem Wetter schmerzten ihre Gelenke besonders; der Rücken, die Hände … Und wer weiß, dachte Irina, während im Radio wieder einmal von der aserbaidschanischen Region Berg-Karabach die Rede war, wo die Armenier (die Irina, und zwar nicht nur wegen ihres vorzüglichen Kognaks, für ein großes Kulturvolk hielt) heute Nacht zwanzig Zivilisten umgebracht hatten, wer weiß, dachte sie, was sie sich noch für Schäden zugezogen hatte, die Holzschutzmittel, die sie eingeatmet hatte, Der Kamilit-Staub, von dem es auf einmal hieß, dass er krebserregend sei … und alles vergeblich."

"… die Finger taten ihr weh. Bei solchem Wetter schmerzten ihre Gelenke besonders; der Rücken, die Hände … Und wer weiß, dachte Irina, während im Radio wieder einmal von der aserbaidschanischen Region Berg-Karabach die Rede war, wo die Armenier (die Irina, und zwar nicht nur wegen ihres vorzüglichen Kognaks, für ein großes Kulturvolk hielt) heute Nacht zwanzig Zivilisten umgebracht hatten, wer weiß, dachte sie, was sie sich noch für Schäden zugezogen hatte, die Holzschutzmittel, die sie eingeatmet hatte, Der Kamilit-Staub, von dem es auf einmal hieß, dass er krebserregend sei … und alles vergeblich."

Nadjeshda Iwanowna Seiten 139-159

Zitat S. 139:

"In Slawa wurden jetzt die Kartoffeln gemacht, die ersten Feuer rauchten schon, das Kartoffelkraut brannte, und wenn erst mal das Kartoffelkraut brannte, dann war sie gekommen, unwiderruflich: die Zeit des abnehmenden Lichts."

"In Slawa wurden jetzt die Kartoffeln gemacht, die ersten Feuer rauchten schon, das Kartoffelkraut brannte, und wenn erst mal das Kartoffelkraut brannte, dann war sie gekommen, unwiderruflich: die Zeit des abnehmenden Lichts."

Zitat S. 139:

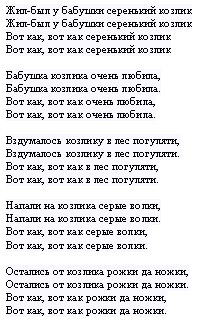

"… dreißig Jahre war das nun her, aber noch heute hatte sie den Geruch seiner Nackenhaare in der Nase, wenn sie daran dachte, wie er auf ihrem Schoß gesessen hatte, und sie hatten Maltschik-Paltschik gespielt, stundenlang, oder sie hatte ihm etwas vorgesungen, das Lied vom Zicklein, das nicht auf die Großmutter hören wollte, das wollte er immer hören, wieder und wieder, wird es vergessen haben, der Junge, obwohl er's schon beinahe auswendig konnte mit seinen zwei Jahren, …""

"… dreißig Jahre war das nun her, aber noch heute hatte sie den Geruch seiner Nackenhaare in der Nase, wenn sie daran dachte, wie er auf ihrem Schoß gesessen hatte, und sie hatten Maltschik-Paltschik gespielt, stundenlang, oder sie hatte ihm etwas vorgesungen, das Lied vom Zicklein, das nicht auf die Großmutter hören wollte, das wollte er immer hören, wieder und wieder, wird es vergessen haben, der Junge, obwohl er's schon beinahe auswendig konnte mit seinen zwei Jahren, …""

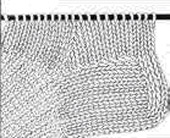

Zitat S. 139f:

"Nadjeshda Iwanowna schnäuzte sich und nahm das Strickzeug zur Hand, das sie irgendwann heute morgen auf dem Kopfkissen abgelegt hatte, die Socken für Sascha, dann kriegte sie eben Kurt, eine Socke war schließlich schon fertig, bei der anderen arbeitete sie sich gerade an die Ferse heran, von Socken verstand sie was, hatte schon viele Socken gestrickt, … Für die Ferse musste sie die Maschenzahl in drei Teile teilen, aber sie zählte nie nach, das machte sich irgendwie immer von selbst, dann die Maschen verschränken, und dann ging's geradeaus, immer die Nadel lang."

"Nadjeshda Iwanowna schnäuzte sich und nahm das Strickzeug zur Hand, das sie irgendwann heute morgen auf dem Kopfkissen abgelegt hatte, die Socken für Sascha, dann kriegte sie eben Kurt, eine Socke war schließlich schon fertig, bei der anderen arbeitete sie sich gerade an die Ferse heran, von Socken verstand sie was, hatte schon viele Socken gestrickt, … Für die Ferse musste sie die Maschenzahl in drei Teile teilen, aber sie zählte nie nach, das machte sich irgendwie immer von selbst, dann die Maschen verschränken, und dann ging's geradeaus, immer die Nadel lang."

Zitat Seite 141:

"… immer nur fernsehen, man wurde ja dumm im Kopf, manchmal las sie das Buch, das Kurt ihr gegeben hatte, lesen konnte sie schließlich, hatte sich ja alphabetisiert, als sie nach Slawa kamen, wo die Sowjetischen waren, nur dass es zu dick war, das Buch, Krieg und Frieden, wenn man in der Mitte angekommen war, hatte man den Anfang schon wieder vergessen, über die Heumahd ging's, daran erinnerte sie sich, schwere Arbeit, sie hatte genug Heu gemäht in ihrem Leben, nach Feierabend, wenn sie vom Sägewerk kam, im August war die Heumahd, im September kamen dann die Kartoffeln dran, so war das gewesen in Slawa."…"

"… immer nur fernsehen, man wurde ja dumm im Kopf, manchmal las sie das Buch, das Kurt ihr gegeben hatte, lesen konnte sie schließlich, hatte sich ja alphabetisiert, als sie nach Slawa kamen, wo die Sowjetischen waren, nur dass es zu dick war, das Buch, Krieg und Frieden, wenn man in der Mitte angekommen war, hatte man den Anfang schon wieder vergessen, über die Heumahd ging's, daran erinnerte sie sich, schwere Arbeit, sie hatte genug Heu gemäht in ihrem Leben, nach Feierabend, wenn sie vom Sägewerk kam, im August war die Heumahd, im September kamen dann die Kartoffeln dran, so war das gewesen in Slawa."…"

Zitat Seite 142:

"Jetzt klopfte es an der Tür, Kurt war's, ob sie denn mitkam nachher, zu Wilhelms Geburtstag. Herrje, heute morgen hatte sie noch dran gedacht, aber dann hatte der alte Kopf es vergessen, aber zugeben wollte sie's nicht. - Natürlich komm ich mit, sagte sie. Wie denn anders. Nur der Blumenladen am Friedhof hatte längst zu, äch ty, rastjopa, was nun, eine Schachtel Pralinen hatte sie noch, hoffentlich nicht von Charlotte und Wilhelm, die schenkten ihr immer Pralinen, obwohl sie gar keine aß, aber schaden tat's nix, …"

"Jetzt klopfte es an der Tür, Kurt war's, ob sie denn mitkam nachher, zu Wilhelms Geburtstag. Herrje, heute morgen hatte sie noch dran gedacht, aber dann hatte der alte Kopf es vergessen, aber zugeben wollte sie's nicht. - Natürlich komm ich mit, sagte sie. Wie denn anders. Nur der Blumenladen am Friedhof hatte längst zu, äch ty, rastjopa, was nun, eine Schachtel Pralinen hatte sie noch, hoffentlich nicht von Charlotte und Wilhelm, die schenkten ihr immer Pralinen, obwohl sie gar keine aß, aber schaden tat's nix, …"

Zitat Seite 142f:

Zitat Seite 142f:

"Ein guter Mann, Kurt, immer höflich, immer mit Vor- und Vatersnamen, Ira konnte von Glück reden, dass sie so einen gefunden hatte, dachte Nadeshda Iwanowna, …"

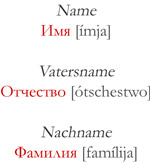

Zitat Seite 144:

"… als Kind hatte sie immer Ausschau gehalten nach solchen Schuhen, wenn sie in irgendein Dorf kamen und sie vor der Kirche saß, gehasst hatte sie das, die beiden Großen durften sich Arbeit suchen im Dorf, und sie, die Kleinste, musste die Hand aufhalten, den ganzen Tag lang, Kopf runter, Hand hoch, aber wenn keine Schuhe in Sicht waren, konnte man die Hand auch mal runternehmen, das hatte sie rasch kapiert, Fußlappenbrachten nix, Bastschuhe hin und wieder, aber sobald irgendwo Schuhe auftauchten, da hieß es Achtung, richtige, lederne Schuhe …"

"… als Kind hatte sie immer Ausschau gehalten nach solchen Schuhen, wenn sie in irgendein Dorf kamen und sie vor der Kirche saß, gehasst hatte sie das, die beiden Großen durften sich Arbeit suchen im Dorf, und sie, die Kleinste, musste die Hand aufhalten, den ganzen Tag lang, Kopf runter, Hand hoch, aber wenn keine Schuhe in Sicht waren, konnte man die Hand auch mal runternehmen, das hatte sie rasch kapiert, Fußlappenbrachten nix, Bastschuhe hin und wieder, aber sobald irgendwo Schuhe auftauchten, da hieß es Achtung, richtige, lederne Schuhe …"

Zitat Seite 146:

"Und dann mussten sie ziehen, die ‚Unruhestifter', mitten im Winter, immerhin gab ihnen der Kulak noch ein viertel Pud Brot, das wusste sie noch, und wie die Leute hinter den Fenstern standen und schauten, und dann - wusste sie nicht mehr."

"Und dann mussten sie ziehen, die ‚Unruhestifter', mitten im Winter, immerhin gab ihnen der Kulak noch ein viertel Pud Brot, das wusste sie noch, und wie die Leute hinter den Fenstern standen und schauten, und dann - wusste sie nicht mehr."

Zitat Seite 146f:

"Draußen heulte der Wind, oder, wenn es ganz still war, dann heulten die Wölfe, weit entfernt, so schien es, aber wenn der Winter lange genug gedauert hatte, dann kamen sie, schlichen zwischen den Häusern von Gríschkin Nagár umher, und wenn man am Morgen die Tür aufmachte, fand man im Schnee ihre Spuren. Im Sommer waren sie feige, da wurde man eher von den Mücken gefressen als von den Wölfen, halb tot musste man sein, ehe sie einen anfielen, sagten die Männer, wahrscheinlich war sie schon halb verrückt gewesen vor Durst, wer weiß, wie lange sie schon herumgeirrt war, wer sich verlief, lief im Kreis, so hieß es, gefunden hatte man sie in einer Entfernung von zwölf oder fünfzehn Werst, zwei

"Draußen heulte der Wind, oder, wenn es ganz still war, dann heulten die Wölfe, weit entfernt, so schien es, aber wenn der Winter lange genug gedauert hatte, dann kamen sie, schlichen zwischen den Häusern von Gríschkin Nagár umher, und wenn man am Morgen die Tür aufmachte, fand man im Schnee ihre Spuren. Im Sommer waren sie feige, da wurde man eher von den Mücken gefressen als von den Wölfen, halb tot musste man sein, ehe sie einen anfielen, sagten die Männer, wahrscheinlich war sie schon halb verrückt gewesen vor Durst, wer weiß, wie lange sie schon herumgeirrt war, wer sich verlief, lief im Kreis, so hieß es, gefunden hatte man sie in einer Entfernung von zwölf oder fünfzehn Werst, zwei  Jahre später, den Zinkeimer brachte man, mit dem sie zum Beerensammeln gegangen war, und in dem Eimer, frag lieber nicht, noch heute bekam sie Gänsehaut, wenn sie dran dachte, was von ihr übrig geblieben war, Hörnlein und Hufen, nun weißt du, warum, zweimal drehst du dich, zweimal streckst du dich nach den Beeren, schon hast du die Lichtung verloren, groß ist die Taiga, und schnell verliert man die Richtung, und dann merk es dir wohl, was übrig geblieben ist von dem Zicklein, nur Hörnlein und Hufen, vergeblich gerufen, nur Hörnlein …"

Jahre später, den Zinkeimer brachte man, mit dem sie zum Beerensammeln gegangen war, und in dem Eimer, frag lieber nicht, noch heute bekam sie Gänsehaut, wenn sie dran dachte, was von ihr übrig geblieben war, Hörnlein und Hufen, nun weißt du, warum, zweimal drehst du dich, zweimal streckst du dich nach den Beeren, schon hast du die Lichtung verloren, groß ist die Taiga, und schnell verliert man die Richtung, und dann merk es dir wohl, was übrig geblieben ist von dem Zicklein, nur Hörnlein und Hufen, vergeblich gerufen, nur Hörnlein …"

Zitat Seite 147:

Zitat Seite 147:

"… oder sie schenkte Wilhelm die Gurken, gute Gurken, uralische Art, mit Knoblauch und Dill, Sascha war immer ganz wild gewesen auf ihre Gurken, allerdings, ob's zum Geburtstag das Richtige war, sie würde Kurt fragen …"

Zitat Seite 149:

"Wahrscheinlich kam's daher, weil sie keinen Vater gehabt hatte, Großmutter Marfa hatte sie natürlich verwöhnt, zuerst hieß es: Schande, Schande, ein Kind von dem Schwarzen, der Schwarze hatte sie immer gesagt, der ‚Zigan', dabei war er überhaupt kein Zigan, Händler war er gewesen, Petroleum hatten sie bei ihm gekauft, ein guter Mann war's, Pjotr Ignatjewitsch, kein Trinker, nicht wie die Mushiks in Gríschkin Nagár, ein Herr war's, beinahe, mit seinem Mantel und seinen Manieren, drei Pferde vor seinem Wagen, so viel gab es im ganzen Dorf nicht, und wenn es auch Sünde gewesen war, und sie bat Gott um Vergebung, aber insgeheim fühlte sie sich unschuldig, denn wäre nicht Mutter Marfa davor gewesen, dann hätten sie sich vor Gott und der Kirche getraut, er hatte es ihr versprochen, auf Ehrenwort."

"Wahrscheinlich kam's daher, weil sie keinen Vater gehabt hatte, Großmutter Marfa hatte sie natürlich verwöhnt, zuerst hieß es: Schande, Schande, ein Kind von dem Schwarzen, der Schwarze hatte sie immer gesagt, der ‚Zigan', dabei war er überhaupt kein Zigan, Händler war er gewesen, Petroleum hatten sie bei ihm gekauft, ein guter Mann war's, Pjotr Ignatjewitsch, kein Trinker, nicht wie die Mushiks in Gríschkin Nagár, ein Herr war's, beinahe, mit seinem Mantel und seinen Manieren, drei Pferde vor seinem Wagen, so viel gab es im ganzen Dorf nicht, und wenn es auch Sünde gewesen war, und sie bat Gott um Vergebung, aber insgeheim fühlte sie sich unschuldig, denn wäre nicht Mutter Marfa davor gewesen, dann hätten sie sich vor Gott und der Kirche getraut, er hatte es ihr versprochen, auf Ehrenwort."

Zitat Seite 150:

"... Nein, nein, korrigierte ihn Nadjeshda Iwanowna, ich weiß es ja noch, das war, als der Vetter die Kühe geschlachtet hat, weil es hieß, wer mehr als drei Kühe hat, wird entkulakisiert, und dann haben sie ihn trotzdem entkulakisiert, weil er die Kühe geschlachtet hat. - Sie meinen, sie haben ihn erschossen. - Werden ihn wohl erschossen haben, ist lange her."

"... Nein, nein, korrigierte ihn Nadjeshda Iwanowna, ich weiß es ja noch, das war, als der Vetter die Kühe geschlachtet hat, weil es hieß, wer mehr als drei Kühe hat, wird entkulakisiert, und dann haben sie ihn trotzdem entkulakisiert, weil er die Kühe geschlachtet hat. - Sie meinen, sie haben ihn erschossen. - Werden ihn wohl erschossen haben, ist lange her."

Zitat Seite 157:

"Das Erste, was Charlotte im Hause wahrnahm, war die stickige Luft, die sich wie ein alter Lappen auf ihre Lungen legte. Den Grund dafür erkannte sie, als sie die Treppe zum Badezimmer hinaufstieg: Mählich und Schlinger, jeder einen Pinsel in der Hand, machten sich im oberen Flur an einem großen Plakat zu schaffen und hatten - offenbar um beim Malen eine glatte Unterlage zu haben - den langen Läufer zusammengerollt. Die Luft war von Staub erfüllt. - Was macht ihr denn da, fauchte Charlotte. - Wilhelm hat gesagt, begann Mählich … - Wilhelm hat gesagt, Wilhelm hat gesagt, presste Charlotte heraus. Im Bad nahm sie eine Prednisolon. Nach dem Duschen drückte sie sich ein feuchtes Handtuch vor den Mund, um über den Flur zu kommen."

"Das Erste, was Charlotte im Hause wahrnahm, war die stickige Luft, die sich wie ein alter Lappen auf ihre Lungen legte. Den Grund dafür erkannte sie, als sie die Treppe zum Badezimmer hinaufstieg: Mählich und Schlinger, jeder einen Pinsel in der Hand, machten sich im oberen Flur an einem großen Plakat zu schaffen und hatten - offenbar um beim Malen eine glatte Unterlage zu haben - den langen Läufer zusammengerollt. Die Luft war von Staub erfüllt. - Was macht ihr denn da, fauchte Charlotte. - Wilhelm hat gesagt, begann Mählich … - Wilhelm hat gesagt, Wilhelm hat gesagt, presste Charlotte heraus. Im Bad nahm sie eine Prednisolon. Nach dem Duschen drückte sie sich ein feuchtes Handtuch vor den Mund, um über den Flur zu kommen."

Kurt Seiten 160-186, 290-306, 323-350

Zitat Seite 161:

"Nun war er wieder in Moskau gewesen. Und obwohl ihm die Stadt noch nie so dreckig, so roh, so anstrengend erschienen war wie bei diesem Besuch - die langen Wege, die Betrunkenen, die allgegenwärtigen ‚Diensthabenden' mit ihren griesgrämigen Gesichtern, sogar die berühmte Metro, auf die er immer ein bisschen stolz gewesen war, weil er als junger Mann bei Subbotniks an ihrem Bau teilgenommen hatte, alles war ihm auf die Nerven gegangen: die Enge, der Lärm, das guillotineartige Zuschnappen der automatischen Türen (und wieso eigentlich lag diese verdammte Metro fast hundert Meter unter der Erde, und wieso, noch erstaunlicher, hatte er sich das damals nicht gefragt) …"

"Nun war er wieder in Moskau gewesen. Und obwohl ihm die Stadt noch nie so dreckig, so roh, so anstrengend erschienen war wie bei diesem Besuch - die langen Wege, die Betrunkenen, die allgegenwärtigen ‚Diensthabenden' mit ihren griesgrämigen Gesichtern, sogar die berühmte Metro, auf die er immer ein bisschen stolz gewesen war, weil er als junger Mann bei Subbotniks an ihrem Bau teilgenommen hatte, alles war ihm auf die Nerven gegangen: die Enge, der Lärm, das guillotineartige Zuschnappen der automatischen Türen (und wieso eigentlich lag diese verdammte Metro fast hundert Meter unter der Erde, und wieso, noch erstaunlicher, hatte er sich das damals nicht gefragt) …"

Zitat Seite 162:

"Der berühmte Jerusalimski hatte sich begeistert gezeigt über sein neues Buch, hatte ihn überall als den Experten auf seinem Gebiet vorgestellt und am Ende sogar persönlich einer Stadtrundfahrt mit ihm unternommen, und Kurt hatte eine diebische Freude dabei empfunden, sich nicht anmerken zu lassen, wie gut er das alles kannte: die Manjeshnaja, das Hotel Metropol und ach, sieh mal an, die Lubjanka ..."

"Der berühmte Jerusalimski hatte sich begeistert gezeigt über sein neues Buch, hatte ihn überall als den Experten auf seinem Gebiet vorgestellt und am Ende sogar persönlich einer Stadtrundfahrt mit ihm unternommen, und Kurt hatte eine diebische Freude dabei empfunden, sich nicht anmerken zu lassen, wie gut er das alles kannte: die Manjeshnaja, das Hotel Metropol und ach, sieh mal an, die Lubjanka ..."

Zitat Seite 164:

"Sascha hatte es vorgezogen, zu Hause zu bleiben. Früher hätte er keine Gelegenheit ausgelassen, zum Flughafen mitzufahren, aber die Phase, wo er Flugzeugkonstrukteur werden wollte, war vorbei. Stattdessen nahm er jetzt mit dem Tonbandgerät neumodische Musik im RIAS auf und trieb sich bis in die Dämmerung mit zweifelhaften Freunden herum, darunter ein frühreifes Mädchen aus der Parallelklasse, das aus halb asozialen Verhältnissen stammte und jetzt schon, mit zwölf, einen ansehnlichen Busen unter dem schmuddelig blauen Pullover trug."

"Sascha hatte es vorgezogen, zu Hause zu bleiben. Früher hätte er keine Gelegenheit ausgelassen, zum Flughafen mitzufahren, aber die Phase, wo er Flugzeugkonstrukteur werden wollte, war vorbei. Stattdessen nahm er jetzt mit dem Tonbandgerät neumodische Musik im RIAS auf und trieb sich bis in die Dämmerung mit zweifelhaften Freunden herum, darunter ein frühreifes Mädchen aus der Parallelklasse, das aus halb asozialen Verhältnissen stammte und jetzt schon, mit zwölf, einen ansehnlichen Busen unter dem schmuddelig blauen Pullover trug."

Zitat Seite 164:

"Und dass er einsam gewesen war zwischen all den wohlgesinnten Menschen, von denen er keinen so gut kannte, dass er es gewagt hätte, die Fragen, die ihn beunruhigten, auch nur anzutippen - zum Beispiel die Frage, inwieweit, nach Ansicht seiner Kollegen, eine Re-Stalinisierung der Sowjetunion drohte, nachdem der tölpelhafte, aber doch irgendwie sympathische Reformer Nikita Chruschtschow (ohne den er, Kurt, noch immer als "Ewig-Verbannter" hinterm Ural säße) als Parteichef abgelöst worden war. - Und ich war auf dem Nowodewitschi, sagte er."

"Und dass er einsam gewesen war zwischen all den wohlgesinnten Menschen, von denen er keinen so gut kannte, dass er es gewagt hätte, die Fragen, die ihn beunruhigten, auch nur anzutippen - zum Beispiel die Frage, inwieweit, nach Ansicht seiner Kollegen, eine Re-Stalinisierung der Sowjetunion drohte, nachdem der tölpelhafte, aber doch irgendwie sympathische Reformer Nikita Chruschtschow (ohne den er, Kurt, noch immer als "Ewig-Verbannter" hinterm Ural säße) als Parteichef abgelöst worden war. - Und ich war auf dem Nowodewitschi, sagte er."

Zitat Seite 171:

"Die Angelegenheit war ebenso einfach wie dumm. Paul Rohde, ein immer schon etwas übermütiger und nicht immer disziplinierter Mitarbeiter aus Kurts Arbeitsgruppe, hatte in der ZfG das Buch eines westdeutschen Kollegen besprochen, in dem die sogenannte Einheitsfrontpolitik der KPD Ende der zwanziger Jahre kritisch beleuchtet wurde (welche, wie jedem klar war, in Wirklichkeit natürlich eine Spalterpolitik gewesen war, die die Sozialdemokratie verunglimpft und das Erstarken des Faschismus auf schlimmste Weise befördert hatte!), und dann hatte Rohde dem westdeutschen Kollegen persönlich seine Rezension geschickt, versehen mit der Bemerkung, er möge entschuldigen, dass sie so negativ sei, die gesamte Arbeitsgruppe finde das Buch klug und interessant, aber in der DDR sei es leider noch längst nicht so weit, dass das Thema Einheitsfrontpolitik offen diskutiert werden könne ..."

"Die Angelegenheit war ebenso einfach wie dumm. Paul Rohde, ein immer schon etwas übermütiger und nicht immer disziplinierter Mitarbeiter aus Kurts Arbeitsgruppe, hatte in der ZfG das Buch eines westdeutschen Kollegen besprochen, in dem die sogenannte Einheitsfrontpolitik der KPD Ende der zwanziger Jahre kritisch beleuchtet wurde (welche, wie jedem klar war, in Wirklichkeit natürlich eine Spalterpolitik gewesen war, die die Sozialdemokratie verunglimpft und das Erstarken des Faschismus auf schlimmste Weise befördert hatte!), und dann hatte Rohde dem westdeutschen Kollegen persönlich seine Rezension geschickt, versehen mit der Bemerkung, er möge entschuldigen, dass sie so negativ sei, die gesamte Arbeitsgruppe finde das Buch klug und interessant, aber in der DDR sei es leider noch längst nicht so weit, dass das Thema Einheitsfrontpolitik offen diskutiert werden könne ..."

Zitat Seite 295:

"Sie standen vor der Goldbroilergaststätte Ecke Milastraße. Kurt hatte weder Lust auf Broiler, noch hatte er Lust auf Neonlicht und Tische ausSprelacart, aber vor allem hatte er keine Lust, in der Kälte anzustehen: Die Schlange ging bis vor die Tür."

"Sie standen vor der Goldbroilergaststätte Ecke Milastraße. Kurt hatte weder Lust auf Broiler, noch hatte er Lust auf Neonlicht und Tische ausSprelacart, aber vor allem hatte er keine Lust, in der Kälte anzustehen: Die Schlange ging bis vor die Tür."

Zitat Seite 297:

"Kurt musste plötzlich an das Parteilehrjahr heute nachmittag denken, eine dämliche Pflichtveranstaltung, die, obwohl sie Parteilehrjahr hieß, einmal im Monat durchgeführt wurde."

"Kurt musste plötzlich an das Parteilehrjahr heute nachmittag denken, eine dämliche Pflichtveranstaltung, die, obwohl sie Parteilehrjahr hieß, einmal im Monat durchgeführt wurde."

Zitat Seite 297:

" - Kenn' Se den, flüsterte der andere Mann - offenbar von so viel Zustimmung ermuntert: Wat sin' die vier Hauptfeinde des Sozialismus? Das Paar wechselte Blicke. - Frühjah, Somma, Herbst und Winta, sagte der Mann und kicherte in sich hinein. Das Paar wechselte Blicke. Sascha lachte. Kurt kannte den Witz schon: Günther hatte ihn vor der Parteiversammlung erzählt."

" - Kenn' Se den, flüsterte der andere Mann - offenbar von so viel Zustimmung ermuntert: Wat sin' die vier Hauptfeinde des Sozialismus? Das Paar wechselte Blicke. - Frühjah, Somma, Herbst und Winta, sagte der Mann und kicherte in sich hinein. Das Paar wechselte Blicke. Sascha lachte. Kurt kannte den Witz schon: Günther hatte ihn vor der Parteiversammlung erzählt."

Zitat Seite 303:

"Tatsächlich stand am Taxistand neben dem Bahnhof ein freies Taxi. Kurt kroch in den Fond des Wagens. Es war ein Wolga, ein breites Gefährt mit weichen Sitzen, das, wie alle Russenautos, nach Russenauto roch - ein Geruch, der ihn immer ein bisschen an Moskau erinnerte: Schon die alten Pobeda-Taxen hatten so gerochen."

"Tatsächlich stand am Taxistand neben dem Bahnhof ein freies Taxi. Kurt kroch in den Fond des Wagens. Es war ein Wolga, ein breites Gefährt mit weichen Sitzen, das, wie alle Russenautos, nach Russenauto roch - ein Geruch, der ihn immer ein bisschen an Moskau erinnerte: Schon die alten Pobeda-Taxen hatten so gerochen."

Zitat Seite 304:

"Sie standen jetzt vor der Weltzeituhr. In New York war es halb eins, in Rio halb vier. Ringsum ein paar verfrorene Gestalten, die sich leichtsinnigerweise trotz der Kälte hier verabredet hatten: war ein beliebter Treffpunkt, die Weltzeituhr, als spürte man hier etwas von der großen, weiten Welt."

"Sie standen jetzt vor der Weltzeituhr. In New York war es halb eins, in Rio halb vier. Ringsum ein paar verfrorene Gestalten, die sich leichtsinnigerweise trotz der Kälte hier verabredet hatten: war ein beliebter Treffpunkt, die Weltzeituhr, als spürte man hier etwas von der großen, weiten Welt."

Zitat Seite 304:

" - Dort ist auf, sagte Sascha. Lass uns reingehen. Ich frier mir den Arsch ab sonst. Was Sascha meinte, war die Selbstbedienungsgaststätte im Erdgeschoss vom Alexanderhaus. Kurt war ein einziges Mal dort gewesen. Vor zehn Jahren, als das Restaurant eröffnet wurde, war es der letzte Schrei gewesen. Inzwischen hatte sich eine ranzige Patina über alles gelegt. … Aus einer Reihe von Automaten konnte man kalte Speisen ziehen. Auf einem Metalltresen stand heißer Kesselgulasch, fünfundachtzig Pfennig."

" - Dort ist auf, sagte Sascha. Lass uns reingehen. Ich frier mir den Arsch ab sonst. Was Sascha meinte, war die Selbstbedienungsgaststätte im Erdgeschoss vom Alexanderhaus. Kurt war ein einziges Mal dort gewesen. Vor zehn Jahren, als das Restaurant eröffnet wurde, war es der letzte Schrei gewesen. Inzwischen hatte sich eine ranzige Patina über alles gelegt. … Aus einer Reihe von Automaten konnte man kalte Speisen ziehen. Auf einem Metalltresen stand heißer Kesselgulasch, fünfundachtzig Pfennig."

Zitat Seite 305:

"Sie passierten den Schacht zwischen dem großen Hotel und dem Warenhaus und gingen dann, ohne dass Kurt hätte sagen können, warum und wohin, quer über die Fläche, wo der Wind sie in Wirbeln und Stößen attackierte und ihnen Tränen in die Augen trieb."

"Sie passierten den Schacht zwischen dem großen Hotel und dem Warenhaus und gingen dann, ohne dass Kurt hätte sagen können, warum und wohin, quer über die Fläche, wo der Wind sie in Wirbeln und Stößen attackierte und ihnen Tränen in die Augen trieb."

Zitat Seite 341:

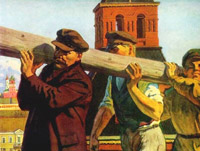

"Noch 1932, erinnerte sich Kurt, schon wieder klatschend (nämlich nachdem Wilhelm der Vaterländische Verdienstorden in Gold angesteckt worden war) - noch 1932 hatte Wilhelm als zweiter Gauleiter des RFB in Berlin eine große, gemeinsame Aktion von Nazis und Kommunisten mitorganisiert."

"Noch 1932, erinnerte sich Kurt, schon wieder klatschend (nämlich nachdem Wilhelm der Vaterländische Verdienstorden in Gold angesteckt worden war) - noch 1932 hatte Wilhelm als zweiter Gauleiter des RFB in Berlin eine große, gemeinsame Aktion von Nazis und Kommunisten mitorganisiert."

Zitat Seite 348:

"Er überquerte die sogenannte Lange Brücke, passierte Fahrbahn und Schienen, bog am Interhotel ab und kam über die Wilhelm-Külz-Straße zur Leninallee, Potsdams längster, wenn auch gewiss nicht schönster Straße."

"Er überquerte die sogenannte Lange Brücke, passierte Fahrbahn und Schienen, bog am Interhotel ab und kam über die Wilhelm-Külz-Straße zur Leninallee, Potsdams längster, wenn auch gewiss nicht schönster Straße."

Zitat Seite 350:

"Es gab nichts mehr zu bedenken. Es gab keinen Grund seine Zeit mit Nebensächlichkeiten zu verschwenden: Rezensionen für die ZfG, ND-Artikel anlässlich irgendwelcher historischer Jubiläen … und sogar die Mitarbeit an dem Sammelband, der, da er Beiträge aus Ost und West enthalten sollte, mit einer durchaus verlockenden Konferenz in Saarbrücken verbunden war, würde er - am besten aus gesundheitlichen Gründen - absagen und sich gleich morgen früh an den Schreibtisch setzen und anfangen, seineErinnerungen zu schreiben, und zwar (auch das wusste er sofort) beginnend mit jenem Augusttag 1936, an dem er neben Werner an Deck des Fährschiffes stand und zusah, wie der Leuchttum von Warnemünde im frühen Nebel verblasste."

"Es gab nichts mehr zu bedenken. Es gab keinen Grund seine Zeit mit Nebensächlichkeiten zu verschwenden: Rezensionen für die ZfG, ND-Artikel anlässlich irgendwelcher historischer Jubiläen … und sogar die Mitarbeit an dem Sammelband, der, da er Beiträge aus Ost und West enthalten sollte, mit einer durchaus verlockenden Konferenz in Saarbrücken verbunden war, würde er - am besten aus gesundheitlichen Gründen - absagen und sich gleich morgen früh an den Schreibtisch setzen und anfangen, seineErinnerungen zu schreiben, und zwar (auch das wusste er sofort) beginnend mit jenem Augusttag 1936, an dem er neben Werner an Deck des Fährschiffes stand und zusah, wie der Leuchttum von Warnemünde im frühen Nebel verblasste."

Wilhelm Seiten 187-208

Zitat Seite 196:

Zitat Seite 196:

"Wer weiß, was sie ihm für Zeug gab. Auch Stalin hatte man ja vergiftet."

Zitat Seite 197:

Zitat Seite 197:

"Es klingelte, draußen stand der Pionierchor. Die Pionierleiterin sagte: Drei vier, und der Chor sang das Lied vom kleinen Trompeter. Schönes Lied, aber nicht das, was er meinte. Nicht das, was ihm die ganze Zeit durch den Kopf ging."

Zitat Seite 202:

"So einer war nun Oberst bei der Staatssicherheit - während man ihn, Wilhelm, damals nicht übernommen hatte: Westemigrant! Bis heute kränkte es ihn. Auch er wäre lieber in Moskau geblieben. Aber die Partei hatte ihn nach Deutschland geschickt, und er hatte getan, was die Partei von ihm verlangte. Sein Leben lang hatte er getan, was die Partei von ihm verlangte, und dann: Westemigrant!, sagte er."

"So einer war nun Oberst bei der Staatssicherheit - während man ihn, Wilhelm, damals nicht übernommen hatte: Westemigrant! Bis heute kränkte es ihn. Auch er wäre lieber in Moskau geblieben. Aber die Partei hatte ihn nach Deutschland geschickt, und er hatte getan, was die Partei von ihm verlangte. Sein Leben lang hatte er getan, was die Partei von ihm verlangte, und dann: Westemigrant!, sagte er."

Zitat S. 203:

Zitat S. 203:

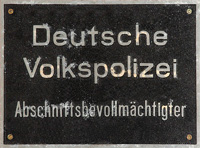

"Aha, der Genosse Krüger. Abschnittsbevollmächtigter. - In Uniform hätte ich dich erkannt, Genosse."

Zitat S. 204:

"Wilhelm wühlte in seinem Gedächtnis. Zu lang war es her, dass er in Moskau gewesen war, damals zur Ausbildung bei der OMS, und das einzige Wort, das er unter den Trümmern seines Russischs noch auffand, war garosch: gut, hervorragend."

"Wilhelm wühlte in seinem Gedächtnis. Zu lang war es her, dass er in Moskau gewesen war, damals zur Ausbildung bei der OMS, und das einzige Wort, das er unter den Trümmern seines Russischs noch auffand, war garosch: gut, hervorragend."

Zitat S. 208:

Zitat S. 208:

"Er sang leise, für sich, jede Silbe betonend. In leicht schleppendem Rhythmus, er merkte es wohl. In einem nicht beabsichtigten Tremolo in der Stimme:

Die Partei, die Partei, die hat immer recht

Und, Genossen, es bleibe dabei

Denn wer kämpft für das Recht

Der hat immer recht

Gegen Lüge und Ausbeuterei

Wer das Leben beleidigt

Ist dumm oder schlecht

Wer die Menschheit verteidigt

Hat immer recht

So, aus Lenin'schem Geist

Wächst, von Stalin geschweißt

Die Partei - die Partei - die Partei."

Markus Seiten 269-289, 371-388

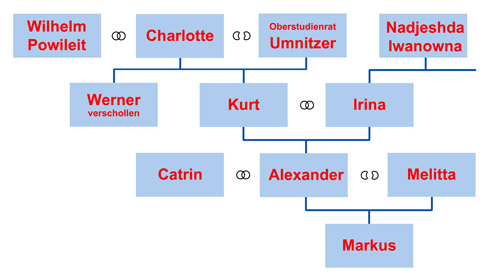

Stammbaum der Familie Powileit/Umnitzer:

Die im Buch genannten Personen der Familie:

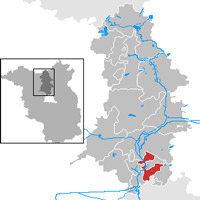

Neuendorf

Der Ort, den Ruge in seinem Roman ‚Neuendorf' nennt, ist nicht eindeutig zu bestimmen:

Die am Beginn des Romans genannte A 115 ist im Süden Berlins zu finden, eine der Beschreibung nahekommende Autobahnabfahrt wäre Kleinmachnow.

Eine Straße ‚Am Fuchsbau' ist in vielen Gemeinden in und um Berlin nachzuweisen, so auch in Kleinmachnow, noch dazu in unmittelbarer Nachbarschaft von einer ‚Thälmannstraße'.

Andererseits ist eine Ortschaft, auf die Charakteristika zutreffen, die im Roman erwähnt werden, die Stadt Hohen Neuendorf im Landkreis Oberhavel im Land Brandenburg. Die Stadt mit gut 24.400 Einwohnern liegt an der Havel und grenzt unmittelbar an den Berliner Bezirk Reinickendorf mit dem Ortsteil Frohnau und Glienicke/Nordbahn.

Mit dem Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 wurden die Straßen- und Eisenbahnverbindungen zum südlich angrenzenden West-Berlin durch die DDR unterbrochen. Ab November desselben Jahres fuhr die S-Bahn auf einer teilweise neuen Strecke über Blankenburg nach Berlin. Durch die neuen Bahnanlagen wurde die alte Straße vom ehemaligen Bahnhof Stolpe nach Bergfelde unterbrochen. Nach dem Mauerbau wurde der Ort von seiner bisherigen Verkehrsanbindung abgeschnitten und erhielt daher 1962 einen S-Bahn-Anschluss.

Ernst Thälmann

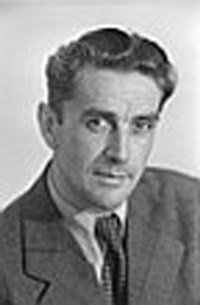

Ernst Thälmann, 1932 Ernst Fritz Johannes Thälmann (* 16. April 1886 in Altona; † 18. August 1944 im KZ Buchenwald) war von 1924 bis 1933 Mitglied des Reichstages der Weimarer Republik, sowie von 1925 bis 1933 Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). Er trat für die KPD 1925 und 1932 als Kandidat für die Reichspräsidentenwahlen an. 1933 wurde er von der Gestapo verhaftet und nach elf Jahren Isolationshaft 1944 auf direkten Befehl Adolf Hitlers erschossen.

Neben der Benennung von Einheiten der Internationalen Brigaden (siehe Thälmann-Bataillon) nach Ernst Thälmann noch zu seinen Lebzeiten wurde 1948 in der SBZ die "Pionierorganisation Ernst Thälmann" gegründet, der dieser Name 1952 offiziell verliehen wurde. Pioniere der älteren Jahrgänge (etwa zehn bis 14 Jahre) wurden "Thälmann-Pioniere" genannt.

Viele Arbeitskollektive, Schulen, Straßen, Plätze, Orte bzw. Siedlungen und Betriebe in der DDR, wie als eines der bekanntesten Beispiele der VEB SKET (Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann) oder die Offiziershochschule der Landstreitkräfte der NVA, trugen ebenfalls seinen Namen. Auch wurde die Ernst-Thälmann-Insel in der kubanischen Schweinebucht nach ihm benannt. 1949 wurde der Berliner Wilhelmplatz in Ernst-Thälmann-Platz umbenannt. Auch die angrenzende U-Bahn-Station bekam den Namen Thälmannplatz. In den 1980er Jahren wurde in Berlin im Prenzlauer Berg der Ernst-Thälmann-Park angelegt, dazu wurde ein großes Ernst-Thälmann-Denkmal des sowjetischen Bildhauers Lew Kerbel errichtet.

Auch in Hamburg wurde eine Straße nach ihm benannt. Nach der blutigen Niederschlagung des Aufstandes in Budapest 1956 wurde die Straße allerdings in Budapester Straße umbenannt, da man in dieser Zeit keine westdeutsche Straße nach Kommunisten benannt haben wollte. Jedoch gibt es die "Gedenkstätte Ernst Thälmann" in seinem Wohnhaus am heutigen Ernst-Thälmann-Platz in Hamburg-Eppendorf. Seit dem 24. Juli 2009 erinnert vor seinem letzten Wohnhaus in der Tarpenbekstraße in Hamburg-Eppendorf ein Stolperstein an Ernst Thälmann. Quelle: www.wikipedia.de

Rückübertragung

Als "offene Vermögensfrage" bezeichnete man zunächst die zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) ungelöste Frage, wie die Enteignungen in der DDR zu behandeln sind, soweit Vermögen von Staatsangehörigen der Bundesrepublik Deutschland betroffen ist.

Im Zuge der Deutschen Wiedervereinigung hat die DDR mit dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen eine Regelung getroffen, die in der Regel eine Rückübertragung des enteigneten Vermögens vorsah.

Anfang der 1970er Jahre war die DDR besonders um diplomatische Anerkennung bemüht, was 1972 im besonderen Verhältnis der DDR zur Bundesrepublik zum "Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland (Grundlagenvertrag)" führte. Die Behandlung des enteigneten Vermögens wurde damals nicht geregelt. Der Verhandlungsführer der DDR, Staatssekretär Michael Kohl, hielt in einem einseitigen "Protokollvermerk zum Vertrag" vom 21. Dezember 1972 fest: "Wegen der unterschiedlichen Rechtspositionen zu Vermögensfragen konnten diese durch den Vertrag nicht geregelt werden."

In der Folgezeit hat die DDR mit anderen Staaten vertragliche Vereinbarungen über die vermögensrechtlichen Fragen getroffen. Diese Abkommen sahen pauschale Abfindungen der DDR an die jeweiligen Vertragspartnerstaaten vor. Die Vertragspartnerstaaten verteilten die Abfindungen in eigener Verantwortung an die enteignungsbetroffenen Bürger.

Zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland kam jedoch ein solches Abkommen zunächst nicht zustande. Erst im Zuge der Wiedervereinigung einigten sich die beiden deutschen Staaten grundsätzlich über die Behandlung offener Vermögensfragen. Im Gegensatz zu den Entschädigungsregelungen mit anderen Staaten vereinbarten die beiden deutschen Staaten eine grundsätzliche Rückübertragung des enteigneten Vermögens. Die Siegermächte des zweiten Weltkriegs stimmten am 12. September 1990 in den "Zwei-plus-Vier-Gesprächen" zu. Quelle: www.wikipedia.de

Igelit

Igelit ist ein ehemals eingetragener Handelsname für Weich-PVC, insbesondere eines Copolymerisates mit z. B. 20 % Acrylsäureester bei 80 % Vinylchlorid. Außerdem wurde noch der Weichmacher Trikresylphosphat (TKP) mit bis 30 % Anteil zugesetzt.

Der Name spielt an auf den Inhaber der Namensrechte, die I.G. Farbenindustrie A.G. Er wurde von den Nachfolgern der IG-Farben bis in die Nachkriegszeit benutzt, musste dann aber, wie andere Handelsnamen mit den Anfangsbuchstaben IG-, im Zuge der Liquidation von I.G. Farben aufgegeben werden.

Produktionsgeschichte

1938 nahm das Werk Bitterfeld mit einer Monatsproduktion von 120 Tonnen die Fertigung auf. In der DDR produzierten es die vormaligen IG-Farbenwerke VEB Elektrochemisches Kombinat Bitterfeld und die Buna-Werke Schkopau in großen Mengen.

Das Material diente u. a. als Lederersatz für Schuhmaterial und Taschen, für Regenmäntel ("Hast du Igelit im Haus, kannst du auch bei Regen raus"), als Fußbodenauslegware minderer Qualität und auch als Verpackungsmaterial. In der DDR war es vor allem als Schuhmaterial berüchtigt ("Im Sommer heiß, im Winter kalt").

Es konnte durch Abgabe von Orthotrikresylphosphat (OTKP) aus seinem Weichmacher Nervenlähmungen verursachen. Daher wurde seine Verwendung in der DDR bereits 1950 durch eine Verordnung stark eingeschränkt, die u. a. ein Verbot der Verwendung im Nahrungsmittel- und Hygienebereich sowie die Verpflichtung einer Gefahrenkennzeichnung an entsprechenden Produkten beinhaltete.

Allerdings wurde erst im Juli oder August 1952 die Herstellung der sogenannten Bino-Produkte, das waren Suppenwürze und Brühwürfel, die aus Abfallprodukten der Igelit-Herstellung gewonnen wurden, durch das Gesundheitsministerium von Sachsen-Anhalt verboten. Das Bayerische Innenministerium ordnete in der Folge die Einziehung sämtlicher in Bayern vorhandener Bestände an. Quelle: Wikipedia

Schultasche aus Igelit

Dies ist meine alte Schultasche. Sie riecht durchdringend. Und so wie meine Tasche riecht, roch es in der Reichsbahn, im Osten - so roch der Osten. Der Geruch stammt von diesem Ostmaterial: Igelit nannte sich das, dieses unverwüstliche Zeug. Renate K., geb. 1932, aus Magdeburg/Deutschland Quelle: migrant.ch

Gojko Mitic

Biografie Der Schauspieler Gojko Mitic wurde am 13. Juni 1940 im serbischen Leskovac geboren. Mit zwanzig Jahren begann er ein Sportstudium in Belgrad und trat ab 1961 eher zufällig als Komparse und Stuntdouble in verschiedenen britischen und italienischen Filmproduktionen, unter anderem im Kostümfilm "Lancelot", auf. Erste kleinere Rollen erhielt er 1963/1964 als Apachenkrieger in "Old Shatterhand" sowie als Weißer Rabe in "Winnetou".

Eine größere Episodenrolle folgte kurz darauf als Wokadeh im Winnetou-Film "Unter Geiern". Als die DEFA 1965 in Jugoslawien ihren ersten Indianerfilm "Die Söhne der Großen Bärin" inszenierte, wurde Gojko Mitic für die Hauptrolle des Häuptlings ausgewählt. Der Film wurde ein unglaublicher Publikumserfolg und sein Protagonist zu einem umjubelten Leinwand-Idol.

"Die Söhne der Großen Bärin", nach dem gleichnamigen Romanbestseller (1962/1963) von Liselotte Welskopf-Henrich , wurde für die DEFA zum Ausgangspunkt einer ganzen Reihe weiterer Indianerfilme. Im Gegensatz zu den Wildwestfilmen von der anderen Seite des Eisernen Vorhangs thematisierte die DEFA jedoch vorrangig den meist aussichtslosen, aber dennoch heroischen Unabhängigkeitskampf der Indianer und erzählte zumeist authentische Geschichten auf Basis historischer Vorlagen oder Begebenheiten.

Stets verkörperte Mitic den positiven Helden, den edlen, mutigen, ehrlichen, selbstbewussten und selbstlosen Indianerhäuptling. Für Millionen begeisterter Zuschauer war er der vielleicht einzige wirkliche Star der DEFA. Mehrfach spielte Mitic historische Figuren, wie die Indianerhäuptlinge Osceola, Tecumseh und Ulzana. Für die Filme "Apachen" (1973) und "Ulzana" (1974) arbeitete er auch als Co-Autor an den Drehbüchern mit. Bis 1983 verkörperte Mitic in insgesamt 12 Indianerfilmen die Hauptrollen und spielte in unzähligen Kino- und Fernsehfilmen.

Über zehn Millionen Kinobesucher allein in der ehemaligen DDR, Aufführungen in Osteuropa, Asien, Afrika und arabischen Ländern: Gojko Mitic und der DEFA-Indianerfilm schrieben eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Quelle: defahalloffame.de

Volkssolidarität

Die Volkssolidarität ist eine im Oktober 1945 in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands gegründete Hilfsorganisation. Sie hatte in der DDR eine wichtige Bedeutung im Sozialbereich. Das Leitmotiv des Verbandes ist Solidarität.

Als Gründungstag der Volkssolidarität gilt der 17. Oktober 1945, an dem der Aufruf "Volkssolidarität gegen Wintersnot!", gemeinsam verfasst von der KPD, SPD, CDU, LDPD sowie der evangelischen und der katholischen Kirche und den Gewerkschaften unterzeichnet wurde, dessen Veröffentlichung in der "Sächsischen Volkszeitung" am 19. Oktober 1945 erfolgte.

Am 20. Mai 1946 wurde dann der "Zentralausschuss der Volkssolidarität" für die sowjetische Besatzungszone gegründet, "der auf breitester demokratischer Basis, nämlich aus Vertretern der Parteien, verschiedener sozialer Ausschüsse, der Kirchen und staatlichen Stellen, zusammengesetzt war". Das Wirken der Volkssolidarität konzentrierte sich in dieser Zeit auf jene, die am schwersten unter den Folgen des Krieges zu leiden hatten. Das waren Kinder, Alte und Kranke, Vertriebene und heimkehrende Kriegsgefangene.

Ab Anfang der 1950er Jahre wandelte sich der Charakter der Volkssolidarität. Ihre vorrangige, später ausschließliche Aufgabe wurde die Betreuung älterer Menschen. Ab 1956 wurde mit der Schaffung von Klubs zur sozial-kulturellen Betreuung Älterer begonnen.

Trabant

Trabant heißt die ab 1957 in der DDR gefertigte Pkw-Baureihe der Hersteller VEB Automobilwerk Zwickau und VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau. Zwischen November 1957 und April 1991 wurden in Zwickau insgesamt 3.051.385 Fahrzeuge der Trabant-Baureihe produziert. Das Fahrzeug galt als sparsam, preiswert und robust, hatte jedoch gegen Ende der Produktionszeit auf Grund des veralteten Modelldesigns und fehlender Neuerungen seinen Zenith deutlich überschritten.

Im DDR-Sprachgebrauch wurde der Trabant meist Trabi (Trabbi) genannt.